- チップがアルカリ性自然食品な理由は?

- 自然の果物・野菜は、ビタミン類、カルシウム、カリウムを多く含みます。「チップ」は低温にてフライの為、自然の栄養素がそのまま残ります。また、添加物等は使用しておりません。

- チップが食物繊維スナックと言われている理由は?

- チップは、第6栄養素として話題の食物繊維に富んだスナックです。例えば100g当たり「りんご」で約6gの食物繊維を含んでいます。チップは、現代の食生活に不足しがちな食物繊維を多く含んだ食物繊維スナックです。

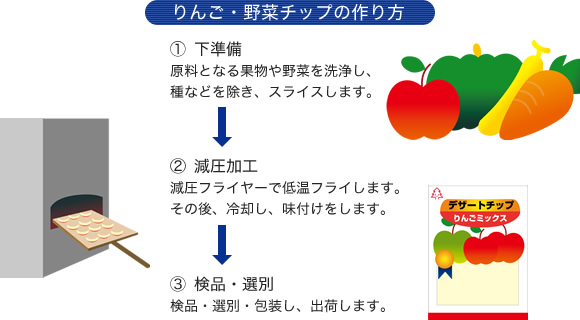

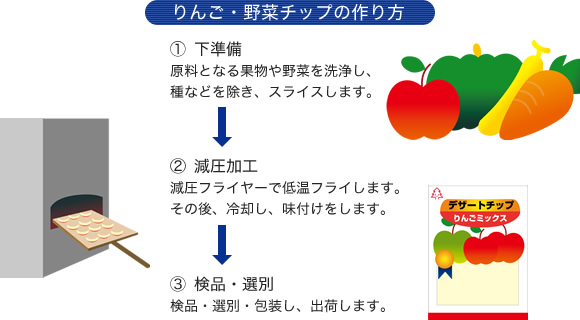

- 低温真空加工製法とはどんな作り方するの?

- 平地で、水は100℃で沸騰しますが、富士山頂では90℃で沸騰。気圧が低い所では低温で煮炊きはできる事の原理からヒントを得ました。

特殊な高圧タンク内を超大型真空ポンプで真空にし、100℃以下の油でフライにして乾燥します。低温フライにする為、果物・野菜の持つ栄養素・ビタミンを壊さず、素材が持つ自然の色がそのまま残ります。

- 「チップ」はどうしてできるの?

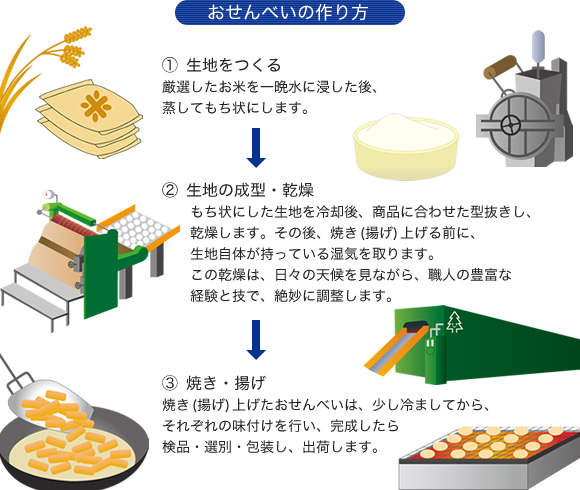

- 「おせんべい」とは?

- JAS法などの規定はありませんが、弊社商品のように米を原料とするもののほか、小麦粉や卵などを原料にするもの、海老(粉)を原料として用いるものがあります。さらに、揚げたり、別の材料を用いて、類似の外観や食感を持つものも煎餅と呼ぶ場合があります。

米を原料とするものは、主にうるち米をつぶして延ばしたものを焼いてつくる米菓といわれるものです。味付けは醤油や塩によるものが多く、関西では、もち米を利用したかきもち(薄焼き)やあられ(粒状のもの)等の仲間を総称して、おかきなどと呼ばれます。餅米を使い、油で揚げて作る米菓を揚げせんべいと呼ぶように、必ずしもうるち米だけが原料ではありません。

小麦粉を原料とするものは、南部煎餅や瓦煎餅などがあります。また、海老(粉)を原料とするものは、中部地方の名物となっている海老煎餅があります。

- うるち米ともち米はどう違うのですか?

- うるち米は、私たちが普段食べている飯米のことです。もち米は、名前の通りお餅や赤飯に使われております。どちらもおせんべいの原料として使われます。

- なぜ「おせんべい」という名前なの?

- 伝説によると、千利休の弟子に各方面の才能に優れた人物「幸兵衛」なるものがおり、戦国末期、都でも菓子屋などが跡を絶つ時節、小麦粉に砂糖を入れて焼き出す工夫をしたのが評判となり、身分の高い人からも絶賛されました。その頃、千利休に命じて「千」の一字を許させ、「千ノ幸兵衛」と呼ばれるようになりました。

それがいつしか「幸」の字を省いて「千兵衛」と呼ばれ、菓子の名になったと言われています。

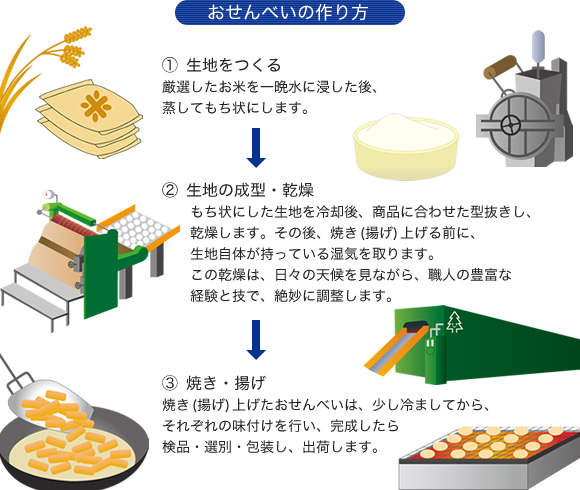

- 「おせんべい」はどうしてできるの?

- 塩味のおせんべいなのに、どうしてサラダ味というの?

- 塩味をつける際に油を使用しますが、昔はサラダ油が高級品でしたので、良いイメージをこめてサラダ味と命名したことが広まったようです。